La empresa española EquiCord-YMAS presenta ante la EMA el primer medicamento veterinario del mundo basado en células del cordón umbilical de los potros para la artritis de los caballos, abriendo paso a la vía humana.

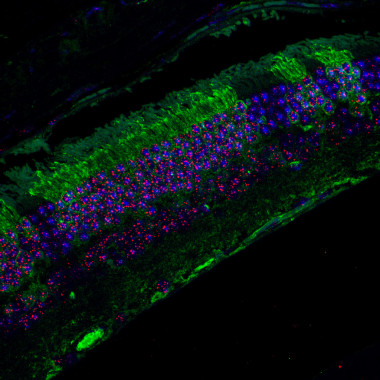

Imagen de una célula madre obtenida de un cordón umbilical.

El uso del cordón umbilical para extraer células madre no es algo exclusivo del ser humano, también se emplea en animales. Almudena Pradera, directora científica de la startup española EquiCord-YMAS, explica que la idea de aprovechar el cordón umbilical para extraer células madre surgió cuando nació su hija.

«Nuestro proyecto comenzó en 2011, cuando me ofrecieron la oportunidad de congelar el cordón umbilical de la mayor de mis hijas. En aquel momento trabajaba como veterinaria de caballos y me planteé aplicar esos mismos principios en el mundo equino».

En algunos casos, ya se extraían células madre para tratar a los propios caballos, pero se hacía por medios invasivos, como la extracción de grasa o médula ósea. Además, añade Pradera, «las células obtenidas del cordón umbilical son de mayor calidad, porque al ser más jóvenes tienen más capacidad proliferativa e inmunomoduladora».

Sin embargo, pronto estos investigadores se dieron cuenta de la razón por la que nadie más en el planeta estaba trabajando en este tema: la higiene del cordón umbilical. Y es que, al parir, el cordón cae de la yegua al suelo de la granja, sucio por definición; mientras que para producir un medicamento debe estar completamente esterilizado.

Por ello, esta startup empleó en torno a año y medio en desarrollar una solución antibiótica patentada que permite esterilizar el tejido en el camino de la granja al laboratorio.

Pradera y su equipo lanzaron su primera solución comercial en 2013, aunque de aquella se centraban en aplicaciones autólogas del cordón umbilical, es decir, buscando posibles usos de las células madre del potro en el mismo animal. Pero el sector demandaba algo muy distinto: poder llevar las ventajas de las células madre a cualquier caballo, empleando las células de potros donantes para otros animales.

En este caso, los cinco miembros de EquiCord-YMAS se centraron en la medicina regenerativa, concretamente en tratar la artritis en caballos de competición, logrando una mejoría notable en su cojera en el 78% de los casos. Además, el efecto de la terapia con células madre se prolongó hasta doce meses, «más que cualquier otro producto aprobado en veterinaria hasta el momento», se enorgullece Pradera.

Cinco personas junto a un amplio grupo de asesores en distintos temas conforman EquiCord-YMAS, con el apoyo del Parque Científico de Madrid.

Mientras que el uso autólogo de las células madre no está regulado, en el momento en que se transfieren estas células de un animal a otro se considera medicamento veterinario, con lo que EquiCord-YMAS se enfrentó a la ingente misión de superar numerosos criterios y estándares de seguridad (evitando cualquier posible efecto secundario), calidad (buenas prácticas de fabricación) y eficacia (que tratara alguna enfermedad concreta) de cara a presentar su propuesta a la Agencia Europea del Medicamento.

Un logro que, después de un amplio estudio científico en más de 30 centros ecuestres, con 45 caballos de toda clase y raza; y más de 4.500 hojas de documentación después, han conseguido el pasado mes de mayo. Ahora toca esperar a que la EMA se pronuncie sobre la idoneidad de este avance español, con el fin de que en un año pueda comercializarse finalmente este medicamento. Posteriormente será la FDA la que someterá a escrutinio esta innovación.

Aunque los plazos de aprobación y la búsqueda de pacientes son mucho más lentos en humanos que en animales, las posibilidades de las terapias con células madre son inmensas.

Sin embargo, en el caso de EquiCord-YMAS seguirán centrados en nuevas aplicaciones en animales, como las lesiones en los tendones de los propios caballos.