La semana pasada se publicaron en Nature dos experimentos con los que se han logrado nuevos métodos de obtener células madre. Ambos ofrecen algunas ventajas con respecto a los conocidos hasta ahora, pero dejan sin resolver otras dificultades que impiden la aplicación terapéutica.

El primero sirve para conseguir células madre embrionarias sin destruir embriones. Empieza, como en el diagnóstico genético preimplantatorio, extrayendo una sola célula de las ocho que tiene un embrión de unos tres días. En la reproducción asistida, se examina la célula (a menudo se extraen dos), y si no se encuentran anomalías, se puede implantar el embrión, capaz en principio de seguir desarrollándose con las células restantes.

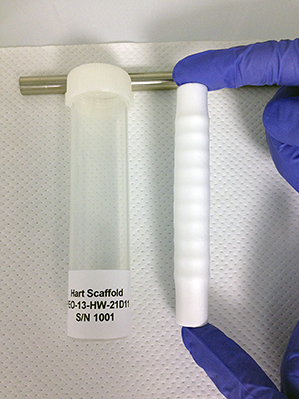

En el trabajo recién publicado, un equipo dirigido por Karl Tryggvason, del Instituto Karolinska de Suecia, logró un cultivo de células madre embrionarias a partir de la única extraída, mediante la proteína humana LN-521. Este es el adelanto real, pues hasta ahora para hacer proliferar células embrionarias se usan factores de crecimiento animales que las contaminan y las vuelven peligrosas para los pacientes humanos. No destruir embriones ya era posible, pero los que trabajan con embriones humanos nunca se habían preocupado por eso.

Según Tryggvason, su método elimina los reparos éticos al uso de células madre embrionarias, pues el embrión empleado se puede, en teoría –precisa–, implantar en el útero de una mujer y ser gestado. Pero quedan otras cuestiones morales: por qué se crearon in vitro los embriones humanos empleados y si está justificado ponerlos en peligro con la extracción de una célula para beneficio ajeno (pues el análisis genético inutiliza la célula para el cultivo de células madre).

Por otro lado, el procedimiento no elimina del todo el riesgo de alteraciones de las células en el cultivo ni reduce el de que produzcan teratomas cuando se injerten, que es un grave inconveniente de las células embrionarias.

Además, como esas células no proceden del propio paciente –a diferencia de las multipotentes y las pluripotentes inducidas o iPS–, subsiste el problema del rechazo. Para disponer de células madre compatibles con prácticamente cualquier paciente sería necesario emplear muchos embriones genéticamente distintos. Trygvasson estima que harían falta unas 150-200 líneas celulares.

El segundo experimento, de la científica japonesa Haruko Obokata, ha logrado células STAP (“stimulus-triggered acquisition of pluripotency”, o adquisición de pluripotencialidad por estimulación), que son equivalentes a las iPS. El interés está en la manera de inducir la pluripotencialidad en células somáticas. Shinya Yamanaka, el descubridor de las iPS, lo consiguió reprogramándolas mediante la inserción de unos genes por medio de retrovirus. Variantes posteriores mejoran el método original reduciendo el número de genes o empleando vectores menos peligrosos. El descubierto por Obokata es el más sencillo de todos: basta sumergir las células “adultas” en un baño ligeramente ácido durante media hora. También se consigue lo mismo comprimiéndolas, pero el rendimiento es mucho menor.

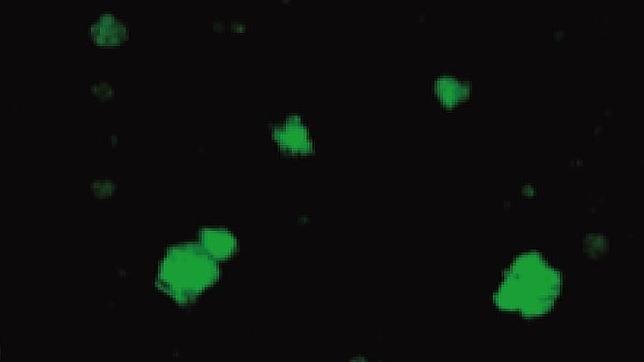

El sorprendente resultado parece obedecer a que el método desencadena en laboratorio la misma respuesta natural del organismo para reparar heridas causadas por agentes externos. Así, las células STAP, al no ser producto de manipulación genética, son mucho más seguras que las iPS. En efecto, el equipo de Obokata obtuvo células STAP de ratón y las implantó en embriones de ratón, donde generaron distintos tejidos, como las células madre embrionarias. Luego vigiló los animales así nacidos durante dos años, sin que detectara anomalías.

Pero Obokata no ha conseguido por ahora repetir el resultado con células humanas. Y si finalmente lo logra, aún habrá que comprobar con más cuidado que no forman tumores.

Como ocurre siempre en materia de células madre, el descubrimiento es la noticia, pero no el final. Después ha de pasar mucho tiempo hasta saber si las esperanzas creadas se cumplen o se frustran. Hasta hoy, las modestas células madre multipotentes, presentes en el organismo adulto, que solo dan lugar a un limitado número de tejidos, son las únicas que han dado algunos frutos terapéuticos.