Científicos del Instituto Whitehead para la Investigación Biomédica, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, han identificado una nueva diana farmacológica contra la enfermedad de Parkinson y un compuesto capaz de reparar las neuronas de los pacientes con esta condición, mediante el uso de una plataforma de hallazgos con componentes que van desde células de levadura hasta células madre humanas.

La plataforma, cuya efectividad se describe en los documentos publicados en la edición digital de la revista 'Science', podría acelerar el descubrimiento de fármacos candidatos que abordan la patología subyacente de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.

La enfermedad de Parkinson (EP) y las enfermedades neurodegenerativas tales como la de Huntington y la de Alzheimer se caracterizan por un mal plegamiento de proteínas, lo que resulta en una acumulación tóxica de proteínas en las células del sistema nervioso central.

La acumulación celular de la proteína alfa-sinucleína, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo asociada con la EP, haciendo de esta proteína un blanco aparentemente adecuado para la intervención terapéutica.

La miembro del laboratorio de Whitehead Susan Lindquist se centró en las pantallas fenotípicas en las que se estudiaron los compuestos candidatos dentro de un sistema vivo.

Las células de levadura, que comparten la biología con el núcleo de las células humanas, sirven en los tubos de ensayo para estudiar el problema del mal plegamiento de proteínas e identificar posibles soluciones. Las células de levadura modificadas genéticamente para sobreproducir alfa-sinucleína actúan como modelos robustos para la toxicidad de esta proteína que subyace en la EP.

"Las pantallas fenotípicas probablemente están infrautilizadas para la identificación de objetivos farmacológicos y compuestos potenciales", recalca Daniel Tardif, científico en el laboratorio de Lindquist y autor principal de uno de los artículos de 'Science'.

"Nosotros dejamos que la levadura nos diga cuál es un buen objetivo. Dejamos que una célula viva nos señale qué es fundamental para revertir la toxicidad de la alfa-sinucleína", relata.

En una pantalla de casi 200.000 compuestos, Tardiff y sus colaboradores identificaron una entidad química que no sólo invierte la toxicidad de la alfa-sinucleína en células de levadura sino también en neuronas parcialmente rescatadas en el nematodo 'C. elegans' y en las neuronas de rata.

Significativamente, patologías celulares, incluyendo la alteración de tráfico celular y un incremento en el estrés oxidativo, se redujeron mediante el tratamiento con el compuesto identificado.

Activado químicamente por Nate Jui en el laboratorio Buchwald en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, Tardiff encontró que el compuesto estaba trabajando mediante la restauración de las funciones gracias a una proteína celular crítica para el tránsito que se pensaba previamente que no se podía "drogar".

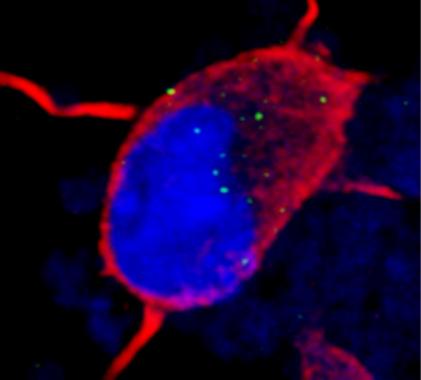

El equipo formado por el matrimonio Chee- Yeun Chung y Vikram Khurana realizaron un segundo estudio, también publicado en 'Science', para examinar neuronas derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPS) generadas a partir de pacientes de Parkinson. Las células y las neuronas diferenciadas (de un tipo dañado por la enfermedad) se derivaron de pacientes que llevaban mutaciones alfa-sinucleína y desarrollan formas agresivas de la enfermedad.

Para asegurarse de que cualquier patología desarrollada en las neuronas cultivadas podría atribuirse únicamente al defecto genético, los investigadores también controlaron las neuronas a partir de células iPS en las que la mutación se ha corregido.

Chung y Khurana utilizaron la riqueza de los datos del modelo de toxicidad de la alfa-sinucleína en la levadura para probarlos en los procesos celulares claves como los que perturban las neuronas de los pacientes mayores en los platos de laboratorio. Sorprendentemente, la exposición al compuesto identificado invierte el daño en estas neuronas.

"Fue sorprendente que el compuesto rescatara las células de levadura y las neuronas del paciente de manera similar y por el mismo objetivo, un objetivo que no se habría identificado sin que la genética de la levadura nos guiara", dice Khurana, científico postdoctoral en el laboratorio de Lindquist y neurólogo en el Hospital General de Massachusetts que reclutó a los pacientes para participar en esta investigación.

Khurana cree que las anormalidades que descubrieron sucedieron en las primeras etapas de la enfermedad, de forma que, si es así, la manipulación exitosa de los objetivos identificados aquí podría ayudar a retrasar o incluso prevenir la progresión de la patología.