La administración de células madre mesenquimales como vectores de virus oncolíticos para tratar el neuroblastoma ha llegado al ensayo clínico. Sus artífices publican lo aprendido en una década de experiencia.

Javier García Castro (Instituto de Salud Carlos III) y Manuel Ramírez Orellana (Hospital Niño Jesús, de Madrid).

Lo que surgió como una idea entre colegas que tomaban café es ahora una esperanzadora vía de investigación clínica que se dirige a uno de los tumores más temidos por los oncólogos, el neuroblastoma. Y no solo para ese tipo de cáncer pediátrico, puesto que esta terapia avanzada, que combina la terapia celular con la viroterapia oncolítica, se está expandiendo también al ámbito del cáncer adulto.

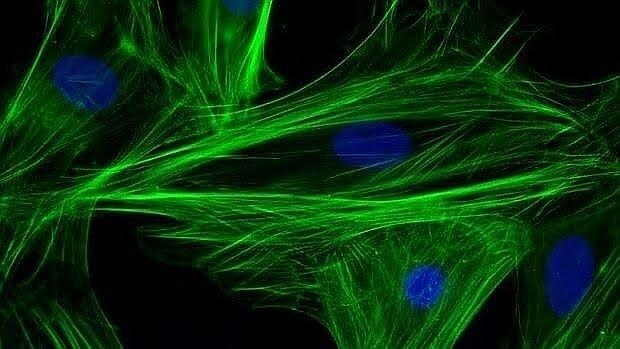

Manuel Ramirez Orellana, coordinador del Laboratorio de Investigación de Onco-Hematología del Hospital Niño Jesús; Javier García Castro, director de la Unidad de Biotecnología Celular del Instituto de Salud Carlos III, y Ramón Alemany, director del Grupo de Viroterapia del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), son los artífices de este original tratamiento, que se basa en la introducción de un virus oncolítico en células madre mesenquimales, obtenidas de la médula ósea del paciente. El virus oncolítico, diseñado por Alemany, ataca a las células tumorales respetando las sanas, pero si se administran de forma sistémica, no llegan bien a las zonas tumorales, muchos se pierden en las barreras fisiológicas, como el hígado o el sistema inmunitario. Sin embargo, al esconderse los virus en las células madre autólogas, se consigue un vehículo idóneo para llegar hasta las áreas del tumor y, de forma muy importante, a las metástasis.

La nueva terapia se denomina Celyvir, el acrónimo de células madre mesenquimales autólogas infectadas con Icovir 5. Se administra por vía intravenosa directamente al torrente sanguíneo. Esas células madre alcanzan el tumor, al que llegan sin despertar sospecha en el organismo, y una vez dentro, los virus que se han replicado infectan a las células cancerosas, desde el interior del tumor, eliminándolas. A ese efecto se suma otra acción beneficiosa complementaria: "Los virus reclutan a células del sistema inmune, que puede desencadenar una reacción inmunitaria frente al tumor", explica Javier García Castro.

"La primera vez que empleamos este procedimiento en la clínica fue en un paciente con neuroblastoma, en octubre de 2005. Después, en un programa de uso compasivo hemos tratado más 20 de casos, fundamentalmente, por neuroblastoma", recuerda Manuel Ramírez Orellana. De esa veintena de pacientes, cinco obtuvieron respuestas clínicas, incluida la estabilización de la enfermedad, respuesta parcial y completa. De hecho, en dos enfermos el tumor se eliminó, y en uno de ellos la remisión perdura más de diez años después.

"Esta experiencia nos ha permitido iniciar un ensayo, cuya fase I acaba de terminar, donde se han incluido a enfermos pediátricos y adultos con cualquier tipo de tumor refractario y metastásico".

Los resultados definitivos de ese estudio clínico se conocerán antes de final de año, pero Ramírez Orellana ha adelantado que se confirma la seguridad del tratamiento y su baja toxicidad, algo esperado a tenor de la buena tolerabilidad observada en el uso compasivo. En este punto, el médico expone que todos los niños tratados recibieron un mínimo de cuatro dosis y entre los que respondieron, se han llegado a administrar hasta 70.

Ahora están inmersos en el diseño de la segunda fase del ensayo, donde tendrán que demostrar eficacia. Para ello, han de decidir qué tipo de tumor tratar y en qué dosis, entre otros aspectos. Si cuentan con los apoyos necesarios, podrían completar esa siguiente fase en un par de años.

Mientras avanza el desarrollo clínico, lo hace también el conocimiento sobre la terapia, según refleja un estudio que acaban de publicar estos investigadores sobre los diez años del tratamiento, en Cancer Letters. "Ahora sabemos que para que haya beneficio clínico, el sistema inmune tiene que reaccionar frente al tumor, y no solo ante el virus, como era de esperar", apunta Ramírez Orellana.

Para ello, la situación de la que parten las defensas es clave. García Castro recalca que los niños donde se alcanzó una respuesta, presentaban un sistema inmunitario "más sano". Hay que tener en cuenta que son pacientes que ya han recibido una serie de tratamientos (quimio y radioterapia). En general, todo indica que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores resultados se podrían conseguir.

Pero además, se ha comprobado que las células no son importantes solo por su función vehicular de los oncovirus: algunas estimulan mejor que otras al sistema inmune. "Por eso estamos investigando en modelos animales cuáles optimizarían este medicamento, de cara a una posible selección atendiendo a marcadores de su superficie", dice García Castro.

Entre los estudios proyectados a raíz de estas investigaciones, los científicos esperan iniciar un ensayo que evalúe la administración de Celyvir en combinación con la quimioterapia convencional. Tampoco se descarta explotar el efecto inmune antitumoral que genera en algunos pacientes esta estrategia, incluso con los nuevos fármacos inmunoterápicos contra el cáncer. Con todo, los científicos evalúan esta última opción con cautela, debido a la alta toxicidad de esas terapias.

Para llevar a cabo estos trabajos ha sido necesario dotar al Hospital Niño Jesús con una sala blanca (laboratorio GMP, en 2010). Junto con el apoyo de la administraciones públicas, ha sido necesario el de asociaciones de pacientes, como la Asociación Pablo Ugarte, Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes de Enfermos de Neuroblastoma (NEN), a través de la Fundación de Onco-Hematología Infantil. "Hasta la fecha, esto es un desarrollo académico", ha recordado Ramírez Orellana. Si todo avanza de forma positiva, los científicos confían que en unos cinco o seis años, Celyvir podría haber superado la fase final de un ensayo.

Un experto en células madre, otro en virus y un pediatra son los tres artífices de este ejemplo de investigación traslacional, cien por cien española, y que, de momento, constituye una experiencia única en el mundo. "Sabemos que un grupo en Estados Unidos, ha solicitado la aprobación de la agencia reguladora FDA para administrar este tipo de tratamiento en cáncer de ovario metastásico, pero no hay constancia de más estudios con esta terapia avanzada", comenta Manuel Ramírez Orellana, si bien, sí que ha habido ensayos con virus oncolíticos desnudos, administrados sin el vector celular.