El experto en genética del cáncer Juan Cruz Cigudosa (Navarra, 1964) y sus socios decidieron emprender su aventura en el inicio de la mayor crisis económica mundial. La creación de su empresa NIMGenetics en septiembre de 2008 coincidió con la caída de Lehman Brothers. Su objetivo: llevar los avances en investigación genómica a la práctica clínica, tanto en diagnóstico prenatal y oncología como en medicina personalizada.

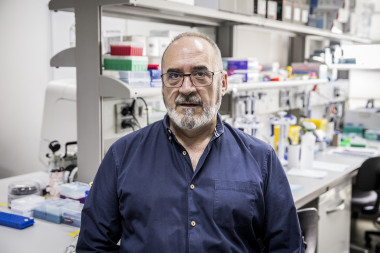

Juan Cruz Cigudosa en los laboratorios de NIMGenetics del Parque Científico de la Universidad Autónoma de Madrid.

Juan Cruz Cigudosa, doctor en Biología Molecular especializado en genética humana, se ha propuesto convertir la investigación más puntera sobre genómica en innovación que ayude a salvar vidas. Además de ser director científico y cofundador de la empresa NIMGenetics –con sede en el Parque Científico de Madrid–, está al frente de la unidad de citogenética molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) donde desarrolla tecnologías para diagnosticar el cáncer. Allí está creando modelos celulares de tumores con la herramienta CRISPR de edición del ADN.

¿No es un poco osado crear una empresa científica en pleno inicio de la mayor crisis económica mundial?

A nosotros no nos frenó, sino todo lo contrario, nos sirvió de acicate. NIMGenetics se gestó durante 2008 y la fecha de inicio de operaciones fue en septiembre de ese año que, como curiosidad, coincidió con la caída de Lehman Brothers y marcó el inicio de la crisis. Pero teníamos claro nuestro objetivo: que los pacientes se puedan beneficiar de los avances en genómica con soluciones médicas prácticas.

¿Cómo has volcado tu experiencia como especialista en genética del cáncer a NIMGenetics?

Mi trayectoria ha estado muy enfocada al estudio de los cambios genéticos que ocurren en los procesos tumorales, sobre todo en leucemias. Hice mi tesis en la Universidad de Navarra y luego continué en el Hospital Universitario de Lund (Suecia), en el Cancer Research Manchester Institute y en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. A mi regreso, me incorporé al cuerpo facultativo del Hospital de Tenerife como genetista, y en 2000, cuando se fundó el CNIO, me llamaron para que montara una unidad de citogenética molecular sobre leucemias y cáncer con nuevas tecnologías, que es algo que siempre me ha atraído.

Empecé a darme cuenta de que los avances de la investigación genómica contra el cáncer podrían aplicarse en otras enfermedades. NIMgenetics se fundó con la intención de responder preguntas clínicas mediante todos esos avances genómicos.

¿Y qué aplicaciones habéis desarrollado?

Colaboré en el desarrollo de una plataforma para el estudio de todo el genoma de una persona. Podía ver en un solo experimento qué zonas del genoma del tumor estaban perdidas o ganadas, originando así un cáncer. Esto pasa también con otras patologías, por ejemplo, hay enfermedades genéticas que ocurren cuando se pierde una sección del genoma o se gana otra. La más obvia es el síndrome de Down, en el que el paciente gana un cromosoma 21 completo y eso se puede ver al microscopio.

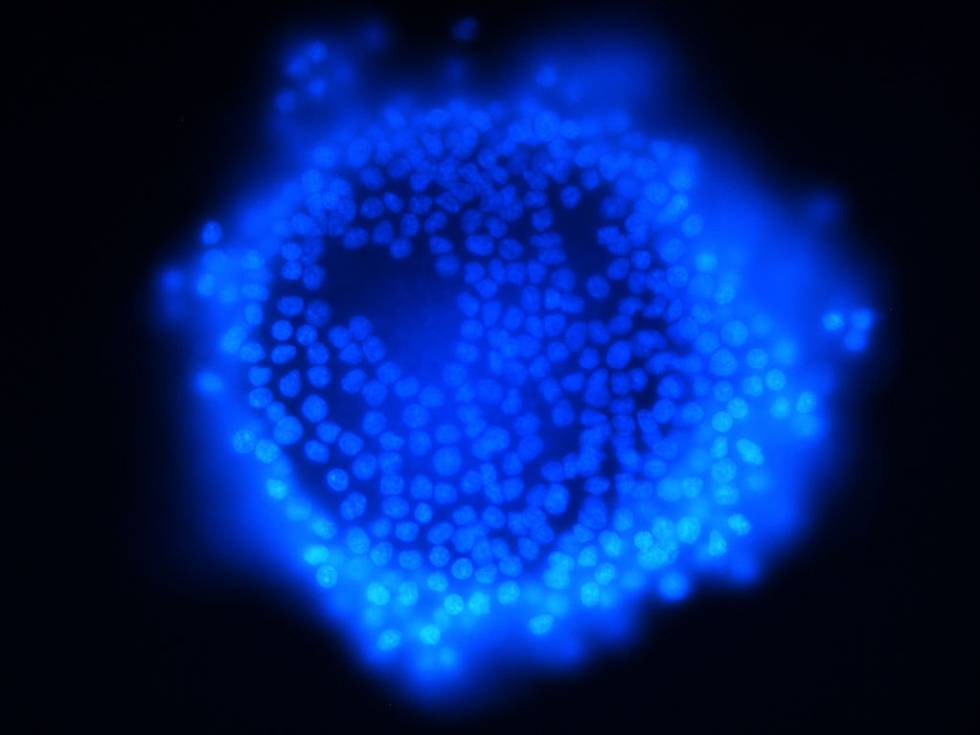

Sin embargo, cuando ganas o pierdes fragmentos más pequeños del genoma, no se ve al microscopio. Entonces se nos ocurrió utilizar una tecnología genómica para ver estos fragmentos. En este tipo de tecnología, denominada de hibridación genómica comparativa (array CGH), se basó nuestro primer proyecto en NIMGenetics. Y consistió en el desarrollo de una plataforma de estudio del genoma completo para el diagnóstico prenatal.

¿En qué consiste y cuál es la novedad respecto a otros métodos de diagnóstico prenatal?

Para ver si los cromosomas del feto están bien, las mujeres embarazadas pueden someterse a una amniocentesis, en la que se extrae una muestra del líquido amniótico para después hacer el estudio microscópico de sus cromosomas. Nuestra plataforma KarioNIM-prenatal, basada en array CGH, hace una prueba más extensa y exhaustiva del líquido amniótico extraido, que con un solo experimento es capaz de detectar 124 síndromes y enfermedades genéticas graves originadas por trisomías, aneuploidias, microdeleciones –que son pérdidas de pequeños fragmentos del genoma que originan una enfermedad grave– y duplicaciones.

O sea que es un estudio más amplio y detallado del que se solía hacer a partir de una amniocentesis…

Sí. Ahora hemos dado un paso más y hemos lanzado otro análisis llamado trisoNIM. Esta prueba, en vez de recurrir a una amniocentesis –que es un método invasivo– se basa en tecnología que analiza el ADN circulante del feto que está presente en la sangre materna.

Se trata de un test de cribado prenatal no invasivo que permite identificar en la sangre materna las trisomías fetales de los cromosomas 13, 18 y 21, el sexo, las aneuploidías de los cromosomas sexuales más comunes y síndromes genéticos de microdeleción. Combina la tecnología de secuenciación de última generación (NGS, por sus siglas en inglés) con un análisis bioinformático avanzado. Se hace antes que la anmiocentesis, en la semana 10, mediante un simple análisis de sangre. Supone un avance bastante considerable.

¿Y aparte del ámbito prenatal, en qué áreas estáis trabajando?

Dentro de la familia KaryoNIM, hemos desarrollado una versión para el diagnóstico del autismo en una sola prueba: KaryoNIM Autismo. No hay otra parecida en el mercado europeo. Esta plataforma es más densa, más compleja y busca la causa genética que te predispone al autismo. Son 45 regiones de susceptibilidad y un total de 115 genes cuyas alteraciones están directamente asociadas con la aparición de trastornos del espectro autista. Hay un porcentaje de pacientes en los que el origen de este trastorno es genético. Con esto avanzamos mucho en el diagnóstico.

En terapia celular, hemos desarrollado KaryoNIM Stem Cell. Está pensado para personas que van a someterse a una terapia con células madre. Antes de hacer ese tratamiento, que es con células vivas, analizamos si durante su proceso de expansión han sufrido alguna alteración genética. Es una cuestión de bioseguridad y de estabilidad genómica para el paciente.

Juan Cruz Cigudosa, director científico de NIMGenetics.

¿Qué otros proyectos estáis abordando?

Hemos lanzado una serie de productos de diagnóstico genético basado en el estudio del exoma en una línea denominada ExoNIM. La secuenciación del exoma proporciona una visión detallada sobre las regiones codificantes del genoma humano, donde se calcula que ocurren el 85% de las alteraciones responsables de las enfermedades de origen genético. En una primera fase hacemos un análisis bioinformático en profundidad de los genes que tienen que ver con el problema clínico concreto que ha causado la consulta. Si el problema diagnóstico no se resuelve con ese análisis parcial, lo podemos ampliar hasta estudiar los 19.000 de una persona.

¿A qué enfermedades lo estáis aplicando?

A enfermedades raras, cardiovasculares y epilepsia de origen genético, entre otras. Si tenemos sospecha de que la dolencia es cardiovascular, entonces, aunque estudiemos todos los genes, seleccionamos los que están relacionados con este problema. En epilepsia, al final te centras en los 144 genes que se ha demostrado que tienen efecto en esta enfermedad.

¿Y en oncología?

Tenemos desarrolladas tres plataformas que utilizamos en diferentes situaciones. Una está orientada al diagnóstico de mutaciones en los cánceres más prevalentes como colon, pulmón y melanoma. Otras están dirigidas a situaciones más complejas como ensayos clínicos o diagnóstico amplio de biomarcadores. Son sistemas de diagnóstico genético basados en secuenciación masiva para identificar mutaciones. Su finalidad es proporcionar al oncólogo la máxima información posible para que instaure una terapia adecuada basada en la genética.

¿Quiénes son vuestros clientes?

Los médicos, laboratorios y hospitales públicos. No nos dirigimos nunca al paciente de manera directa.

¿Cuáles son vuestros próximos planes?

Estamos generando el conocimiento para crear una nueva área de genómica personalizada que se canalizará a través de endocrinos, nutricionistas y geriatras. Queremos saber si es posible desarrollar test que tengan en cuenta el diagnóstico clínico y las variaciones genéticas para ayudar a mejorar la vida diaria de las personas. Ahora la gente que se quiere sentir mejor va a una farmacia y pide un complejo vitamínico, pero por su configuración genética quizá no le sirva el 80% de lo que tiene ese compuesto. Posiblemente notaría el mismo efecto bebiendo agua y comiendo una manzana.

Entonces es como un tratamiento genómico a medida…

Nuestros productos van a ir encaminados a informar y permitir que el paciente vea su mejora. Yo te puedo hacer un test y decirte que tienes una serie de marcadores genéticos que hacen que necesites un suplemento de vitamina D con una cantidad ajustada cada semana. Este tipo de acciones monitorizables, en mi opinión, serán el siguiente paso de la genética. Lo que se llama medicina preventiva pero de verdad, no basada en consejos generales.

¿Cuánta gente trabaja en NIMGenetics y cuánto facturáis?

Tenemos un total de 69 personas y hemos abierto sedes en Brasil y México. Entre nuestro personal hay sobre todo doctores y licenciados en biología, bioquímica y medicina. Ahora también estamos apostando fuerte por el ámbito de la bioinformática. Nuestra facturación en 2015 fue de 5,05 millones de euros, la prevista para este año se sitúa en torno a los 7 millones de euros y avanzamos según el plan.

Y además sigues en el CNIO…

Sí, continúo al frente de la unidad de citogenética molecular donde hacemos tecnología aplicada a nuevos diagnósticos del cáncer, sobre todo de leucemia. Ahora estamos aplicando técnicas punteras de edición genómica CRISPR para crear modelos celulares de tumores en laboratorio. La idea es generar en laboratorio lo que les ocurre exactamente a los pacientes. Es un campo muy potente.

¿Cuándo se podrá utilizar este avance en la clínica?

No lo sabemos. Como decía antes, lo que hacemos en NIMGenetics es intentar llenar el hueco que hay entre la investigación y la práctica clínica. En la academia es difícil desarrollar innovación, por eso montamos esta compañía, para dar salida a los desarrollos que estábamos generando en el otro lado. La innovación en cualquier área es importante, pero en medicina además salva vidas y ese es el mensaje básico de nuestra misión.